PETITE HISTOIRE DU POJAGI (1ERE PARTIE)

Maryse Allard, que vous avez pu découvrir dans cet article, vous présente l’histoire du Pojagi.

Retrouvez Maryse Allard lors de ses ateliers au salon Pour l’Amour du Fil 2019 à Nantes (du 24 au 27 avril 2019).

Sous la dynastie Choson

Les archives historiques mentionnant les pojagi datent de la fin de la dynastie des Choson (1392-1910). Faisant suite à des invasions mandchoues et japonaises humiliantes, le royaume Choson choisit de s’isoler du monde extérieur et de cette période date le nom de « nation ermite » que l’on rencontre quelquefois. Cet isolationnisme va durer de 1637 à 1876. La Corée va vivre repliée sur elle-même mais connaître un essor économique, agricole et artisanal très important.

La vie des Coréennes

La vie sociale et familiale est organisée selon les principes sévères de Confucius. On retrouve bien évidemment le dualisme complémentaire homme/femme, yang pour l’homme et yin pour la femme. A l’homme la vie sociale, à la femme la vie à la maison et un devoir d’obéissance envers son père, son mari et son fils lorsqu’elle devient veuve.

En 1475, dans un ouvrage intitulé « Naehun », la mère du roi définit « les règles pour les femmes » valables pour toutes, même les aristocrates. Plusieurs siècles plus tard, dans ses mémoires, Dame Hong (1735-1815) écrit qu’elle doit comme toutes les femmes coréennes, confectionner un vêtement de soie pour sa belle-mère, la première année de son mariage et un second pour ses soixante ans.

La femme s’occupe de l’éducation des enfants, de la préparation des repas et mets rituels, du tissage, de la broderie, de la couture, de la confection et de l’entretien des vêtements dont le Hanbok, ensemble traditionnel constitué d’une jupe drapée souvent noire et d’un boléro.

|

|

|

|

L’importance des vêtements

Les tissus, les vêtements et les pojagi, équipements domestiques ou dots, font partie intégrante de l’univers de la femme. Ils indiquent son mode de vie, l’identité de sa famille, de son clan, de sa région. Tout cela est très codifié et deux ouvrages majeurs permettent de connaître cette organisation :

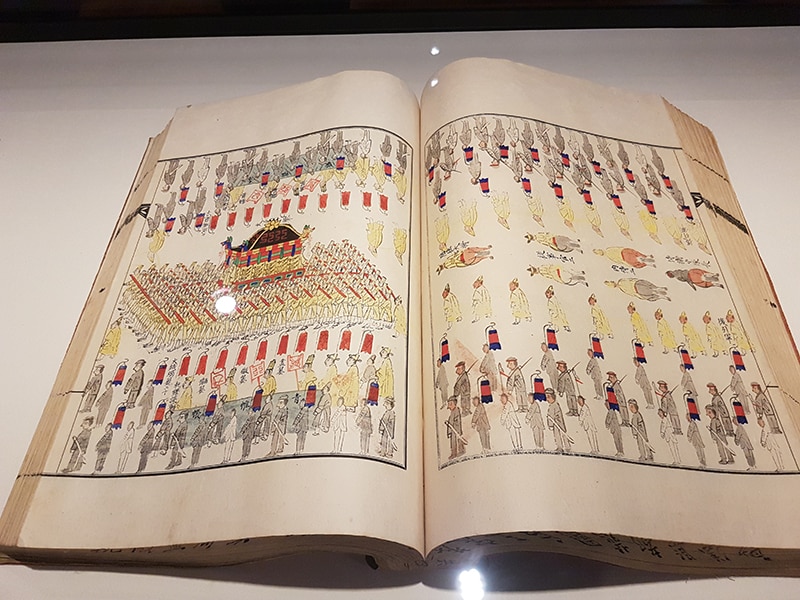

Le Sangbang Chongnye ou Règlement du bureau de l’habillement : rédigé en 1752, ce texte en trois volumes contient la liste des vêtements et pièces d’usage pour chaque membre de la famille

royale pour toute de l’année, les cérémonies et fêtes particulières. Dans cet ouvrage, 235 pojagi sont décrits de façon très précise : matière, dimensions, couleur et usage.

Le Kunfjung Palgi ou Liste du Palais : écrit en 1882 à l’occasion du mariage du roi Sun Jong, prince héritier. Tous les vêtements y sont décrits selon les occasions et les saisons ainsi que les indications de fabrication et d’entretien.

Le textile a une telle importance que l’on pouvait trouver jusqu’à 500 pièces d’étoffe et 122 pojagi dans une dot. La cérémonie du mariage étant très importante, c’est la seule circonstance où les gens du peuple ont le droit d’utiliser les couleurs et vêtements habituellement réservés à la noblesse.

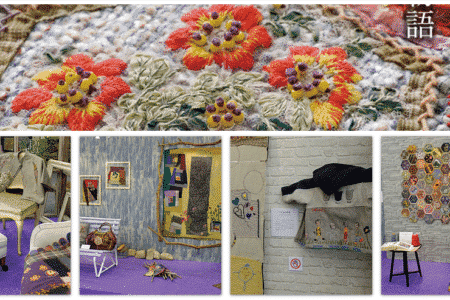

Le pojagi dans la vie de tous les jours

Le terme de pojagi viendrait du chinois pojaui qui signifie « habit pour les choses ». Le sens est dont « envelopper ». C’est une pièce traditionnellement carrée. Ses dimensions vont de 1 à 10 p’ok (1p’ok = 35 cm). Il est constitué d’un seul morceau ou de plusieurs assemblés de façon régulière ou non. Les pojagi anciens ont un graphisme souvent très contemporain et font penser à des tableaux de Klee, Mondrian ou Van Doesburg.

Le pojagi est utilisé par tous, du roi au plus humble de ses sujets. Il sert à couvrir, transporter, emballer, ranger les objets du quotidien comme les objets religieux, sacrés ainsi que les présents. Certains pojagi peuvent avoir de nombreux usages alors que d’autres auront un usage très précis et très limité. Ils prennent peu de place, peuvent être bon marché et faciles à fabriquer.

On raconte que la chance ou le bonheur seraient retenus dans les plis de certains pojagi… Malheur à celui qui les déplierait ! Ces exemplaires sont conservés précieusement et transmis de génération en génération.

On rencontre quelquefois le terme de chogakpo qui signifie « assemblage ». Cela nous fait bien évidemment songer à nos patchworks. Les femmes qui vivaient enfermées à la maison ne pouvaient pas broder le soir car la lumière était faible, elles cousaient des chutes de hanbok pour réaliser ces chogakpo et en faisaient pour tout envelopper : des livres, des offrandes, des cadeaux…

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.